をこんにちは、ハヤです。

今回は「タスクの優先順位をつける方法」について、記事に残したいと思います。

以下のような方に役に立てる可能性があります。

・デスクワークの方

それではどうぞ。

タスクの優先順位がつけられない原因

タスクの優先順位がつけられないのは、タスクの全体像が見えていないからだと思っています。

次から次へと仕事が振られると、頭が混乱して「あれもこれも…」と手を出してしまうこと、ありますよね。

私も事務仕事をしている中で、突然タスクが追加されることがよくあります。

たとえば、今取り組んでいる作業を中断して別の依頼に対応したあと、ふとこう思うんです。

「あれ?さっきまで何してたんだっけ?」

一度ペースが乱れると、元に戻すまでに時間もエネルギーもかかる。

そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。

だからこそ、私は「タスクの全体像を見える化」して、「いま何をすべきか」がすぐに判断できる状態を作るように意識しています。

タスクの優先順位をつける方法

②マニュアルを作成する

①タスク増える度にメモをする

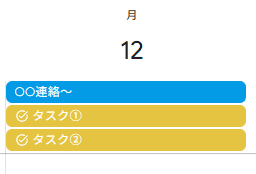

私は、新しいタスクが発生するたびにGoogleカレンダーにメモするようにしています。

この方法は、自分の頭の中だけで管理するよりも、視覚的に全体像を把握しやすくなるのでとても便利です。

また、Googleカレンダーを他の人と共有している場合でも、タスクとして記録すれば相手に見えない設定にすることができます。

これにより、自分用のタスク管理と他者との予定共有をうまく分けられるんです。

私の場合は、以下のような基準でスケジュールとタスクを分けて記入しています。

・スケジュール:誰かと関わる予定

(例:会議、打ち合わせなど)

・タスク :自分だけ把握していればいい作業

(例:資料作成、社内処理など)

タスクをスケジュールに入れてしまうと、カレンダーが予定でいっぱいになってしまい、他の人と共有している場合はその人の画面も見づらくなることがあります。

そのため、自分専用の「タスク」として管理する方法をおすすめします。

ちなみに、私はこのように見やすく分けています。

タスク管理をラクにする工夫

タスク管理はタイトルを工夫するだけで管理がラクになります。

例えば「相手の連絡待ち」のタスクなら、

タイトルを「連絡待ち_井上さん_メール依頼」

のように具体的にしておくと、状況が一目でわかります。

もしタスクが発生したら、すぐにメモするのもポイントです。

あとから整理しようと思っても、意外と忘れがちになるからです。

小さな工夫ですが、日々のタスク管理がグッとスムーズになりますよ。

②マニュアルを作成する

タスクについては、ざっくりでいいのでマニュアルを作成しておくことをおすすめします。

ここでいう「マニュアル」とは、堅苦しい手順書のようなものではありません。

1つのタスクを完了させるために必要な工程を、あらかじめ簡単に整理しておく手順書またはメモのようなものです。

なぜマニュアルが必要かというと、タスクの優先順位がつけられない理由のひとつが、「タスクの全体像が把握できていないこと」と述べました。

実際、ひと口に「1つのタスク」といっても、

・1工程で完了するもの

・10工程以上かかるもの

のような感じで作業量はバラバラです。

そのため、まずは1つのタスクに対して「どんな作業が必要か」を分解して書き出すことが重要です。

例えば、得意先から依頼があった場合、

①依頼内容の確認

②データの準備

③処理内容のチェック

④得意先に返信対応

このように最初は多少時間がかかっても構わないので、全体の流れをつかんでからタスクに取りかかることで、無駄な手戻りや「次に何するんだっけ?」という迷いを減らすことができます。

そして一度マニュアル化しておけば、同じような依頼が来た時には、初回よりもスムーズかつ時短で進められるので、安心してください。

作業時間がわかれば、優先順位がつけられる

タスクを進める中で、「1つのタスクにどれくらい時間がかかるのか」という時間感覚も徐々に見えてきます。

たとえば、

5分程度で終わるタスクもあれば、

1時間以上かかるようなボリュームのあるタスクもあります。

さらに、タスクを捌くときの「マイルール」を決めておくと、いちいち迷わず効率的に動けるようになります。

私が実践しているマイルールは以下の通りです。

・5分以内で終わるタスクはすぐに終わらせる

・短時間で終わるタスクと長時間かかるタスクが混在している場合、

短時間で終わるものを2〜3件こなしてから、長時間のタスクに着手する

・頼まれた人によって優先順位を決める

このようなマイルールがあると、判断に時間を取られることが減り、ルーティンのように作業を進めることができます。

ChatGPTにも聞いてみた

ChatGPTにも今回のテーマについて質問してみたら、以下のような方が返ってきました。

それぞれに肯定的視点と否定的な視点も答えてくれているので、

よかったら参考にしてみてください。

① Eisenhower(アイゼンハワー)マトリクス

特徴:重要度と緊急度でタスクを4つの領域に分類する。

分類方法:

第1領域(重要・緊急):今すぐやる(例:締切直前の仕事)

第2領域(重要・非緊急):計画を立ててやる(例:スキルアップの勉強)

第3領域(緊急・重要でない):他人に任せる・時間を短く(例:些細な依頼)

第4領域(重要でない・緊急でない):やらない(例:なんとなくのSNS)

✅ 肯定的視点:思考が整理され、冷静に優先順位がつけられる。

❌ 否定的視点:第2領域(成長系)を後回しにしがち。長期視点が必要。

② ABC法

特徴:タスクにA(最優先)B(中優先)C(後回し)をラベル付け。

使い方:

A:その日に必ず終わらせたい

B:できれば今日やる(Aの後)

C:時間が余ったらやる

✅ 肯定的視点:単純明快。直感的で誰でも始めやすい。

❌ 否定的視点:優先順位が主観になりすぎると、Aだらけになる危険。

③ 1-3-5ルール

特徴:1日でやるタスクを「大1・中3・小5」に固定する方法。

構成:

大きなタスク:1つ(例:企画書の完成)

中くらいのタスク:3つ(例:メール返信、資料集めなど)

小さなタスク:5つ(例:コピー、確認作業など)

✅ 肯定的視点:行動量のバランスが良く、達成感も得やすい。

❌ 否定的視点:時間に縛られる仕事には不向きなことも。

タスクの全体像をつかめば、優先順位は自然と見えてくる

今回は、タスクの優先順位の付け方について紹介しました。

タスクの全体像を把握し、優先順位を明確にすることで、「何から手をつければいいか分からない」という状態を防ぐことができます。

私自身も、この方法を取り入れることで、作業が詰まることなくスムーズに仕事を進められるようになりました。

特に、仕事が立て続けに振られるような忙しい状況でも、落ち着いて「今やるべきこと」に集中できるようになります。

慌ただしい毎日だからこそ、タスクをうまく整理して、心の余裕も一緒に手に入れていきましょう。

今回は以上です。

■関連記事

★よく読まれる記事