※当サイトでは、アフィリエイト広告を利用させていただいております。

こんにちは、ハヤです。

悩みを抱える方

悩みを抱える方これから色彩検定を受けようと思っているけど、いきなり2級からでも大丈夫かなぁ。

上記のお悩みを解決できます。

◆本記事の内容

・色彩検定2級は飛び級でも合格可能であること

・飛び級に向いていない人

・色彩検定2級の勉強方法

初めて色彩検定を受ける時に、3級から2級に飛び級をするか迷ったことがありました。

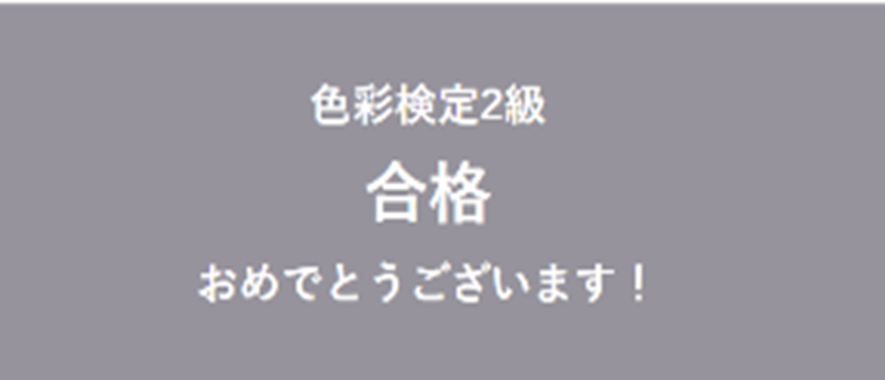

↓そんな筆者は、2023年6月25日夏期の色彩検定2級の試験に合格しました。

(筆者が合格したときの実際の結果です。合格するとWebで確認できます)

この記事を読むことで、色彩検定2級の飛び級も可能であることがわかります。

それではどうぞ。

そもそも色彩検定を受けた経緯

色彩検定を受けた経緯ですが、職場仲間が色彩検定を取得してたことがきっかけでした。

私は昔から色が好きだったことと、当時はWebデザイナーに興味があって、少しでも転職活動に有利になればと思い、色彩検定に挑戦してみようと思いまいした。

『3級か2級』どちらを受けるか?

色彩検定に挑戦する時に迷ったのが、『3級と2級のどちらを受験するか』でした。

そんな中で私が2級を選択したのはその職場仲間の話が決め手でした。

職場仲間はアパレル系に勤めており、2級から飛び級して合格した話とその方と色の会話をしていたら思ったより話に食いつくことができたので、試しに2級から受けてみようと思いました。

色彩検定の飛び級に向かない人

色彩検定1級を目指す場合、飛び級はおすすめしません。3級から順に受験した方が結果的に効率的だと思っています。

1級は単なる2級の延長ではなく、3級・2級の知識を前提にした高度な応用問題が多く出題されます。

基礎がないままいきなり1級まで進んでしまうと、応用問題に対応できず苦労するからです。

私自身、最初は2級までで十分だと思っていました。

しかし、2級合格後に1級への興味が湧き、勉強を始めると「3級の内容をしっかり押さえておけば難しそう」だとおもいました。もし1級に挑戦することになったらおそらく3級テキストを買うことになりそうです。

もし2級までで十分なら飛び級で問題ないと思います。ただ1級受験を視野に入れているなら、3級から地道に積み上げることをオススメします。

筆者の色彩の知識

ちなみに筆者は色彩の知識ですが少しだけあります。日常で配色について考えたりすることは好きです。

例えば、

「ファッションは大体3色だとまとまりやすい」

「赤、黄は攻撃的な色で、グッズをこれらの色にするとなくしにくい」

「赤の反対は緑でケンカしやすい」

しかし目の前の色を見た時に同じ色でも、色の語彙が少なくて赤に近い色でも「赤」と言ってしまうような状態でした。全然「赤」ではないんですけどね。

ぼんやりした色彩知識の状況で色彩検定2級を受けました。

色彩検定の勉強期間

色彩検定2級の勉強期間は約2か月、勉強時間は66.7時間で合格できました。

ちなみに2級の平均勉強時間は、平均で70時間です。

私の中でもう少し勉強しておきたかったかなと思いました。

色彩検定の勉強方法(大公開)

私の勉強方法は以下のような方法です。この4つのプロセスを仕事をしながら2か月で仕上げました。

①最初に過去問を解く

②教科書を読み、キリが良いところで問題(過去問)を解く

③過去問をさらに解き、本番に備えて何点取るかを決める

④弱点をまとめる

それでは1つずつ説明していきます。

①最初に過去問を解く

最初は力試しです。

教科書を読む前に本番同様に時間を測り、過去問を1題解きました。

過去問から解く理由は、

・勉強前の自分のレベルを確かめる

・今後の目標点数を決めるため

の2つです。

ちなみに色彩検定は200点満点中7割以上の約140点以上(合格点は回によって変動)が合格ラインで、私が受験した回の合格ラインは146点でした。

初めての過去問は200点満点中の96点でした。全然まだまだでした。まぁ最初はこんなもんです。

当時、解いたときの「時間配分」や「手ごたえ」などを記録していました。

ポイントは最初なので何点でも大丈夫だということです。点数のギャップはこれから埋めていきます。

最終的に、色彩検定2級攻略のために設定した目標点数は、8割以上の160点以上を目指すことにしました。

②教科書を読む

最初に過去問を解いたら、次は教科書を読んでいきます。ここからインプットです。

教科書を読み、まとまったタイミングで①で解いた過去問を問題集代わりにして、アウプットしていました。

例えば、1章読み終わったら、過去問で1章に該当する問題を解く。こんな感じです。

ポイントは、新しい過去問を解かず、あくまで①の時に使った過去問を完璧に解けるようにしていました。

基本は『教科書→過去問→教科書→…』の繰り返しです。

③過去問をさらに解き、本番に備えて何点取るかを決める

教科書が一通り読み終わったら、次は新しい過去問を解きます。

1回目よりは知識が付いているはずなので、また時間を測って解いていきます。また1回目の過去問で覚えた知識ベースに2回目を解いていきます。

過去問は1度解けば、問題集になってしまうので、初見でどれだけ点数が取れるかを大事にして過去問を解きました。

過去問を解いたら、間違え直しでノートにまとめていきました。

④弱点をまとめる

③で新しい過去問を解いたら「時間配分」「問題の感触」「弱点」等がわかってくるので、ワードにまとめ弱点を補強を意識しながら2週、3週目と教科書を読んでいきます。

例えば、

などといろいろと本番に向けて戦略を立てることができます。

勉強のモチベーション維持法

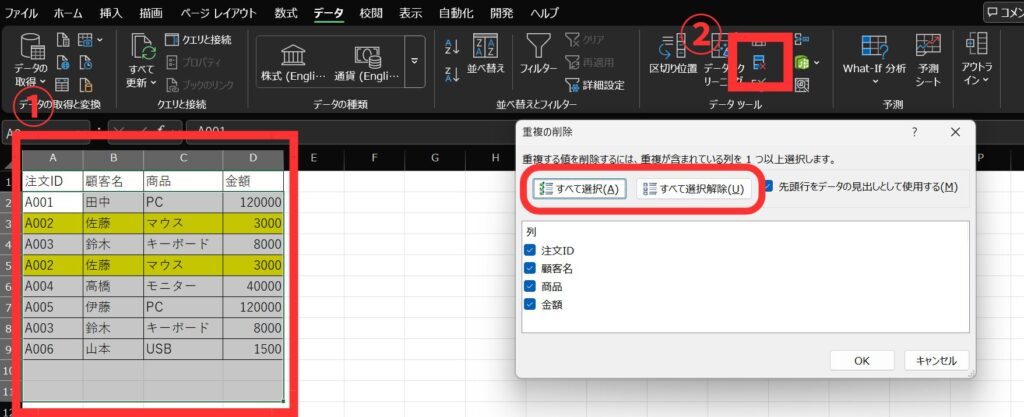

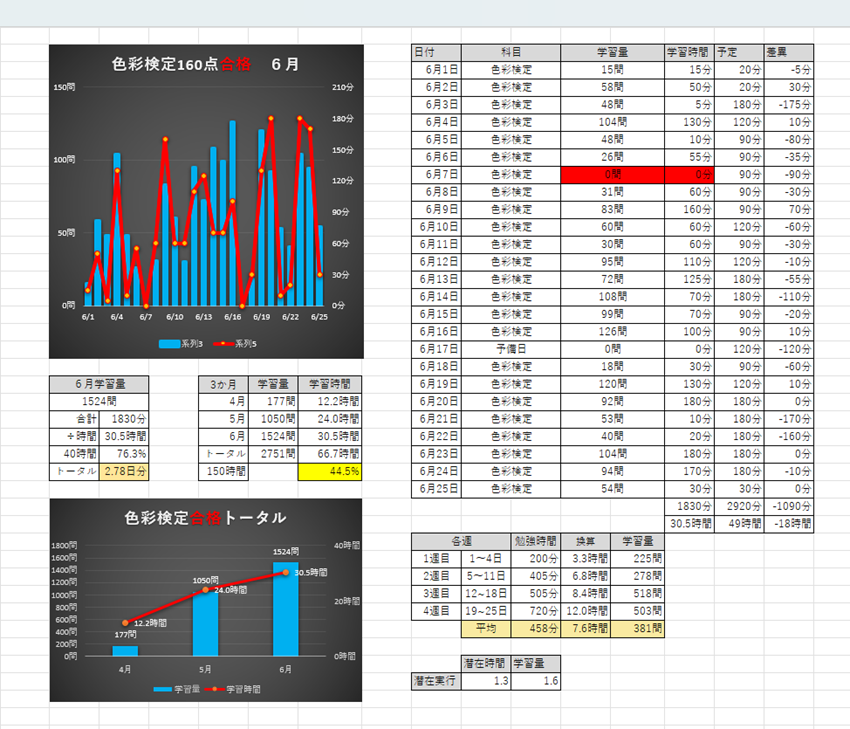

私のモチベーション維持法は『色彩検定の勉強時間と勉強量を記録する』です。

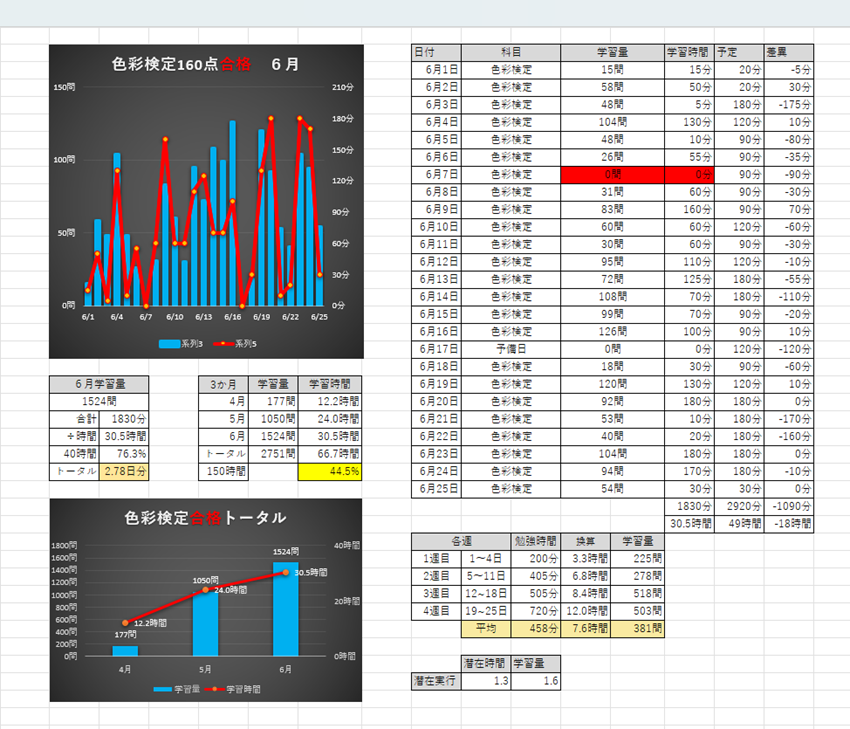

実際に↓のような表を作成して成長を見える化してモチベーションを保っていました。

ちなみに、

上のグラフは「その月の学習時間と学習量のグラフ」

下のグラフは「1つ目の累計のグラフ」です。

基本的に勉強した時間と問題を何問解いたかを表に毎日入力する作業です。そうするとグラフで毎日の努力をビジュアル化できモチベーションを保つことができます。

また「これだけ勉強できたんだ。これなら資格に受かりそう!」と自信をつけることができます。

実際、記録の仕方はたくさんありますが「学習時間」と「学習量」の2点を確実に抑えておけばどんな書き方でもオーケーです。

私のグラフのまとめ方はまだ改善の余地はありますが、もし作り方がわからなければぜひ参考にしてください。

▼参考図書

※私が上記の図を作成するヒントになった本です。

色彩検定に合格するするために必要なアイテム

ここからは、色彩検定合格に必要なアイテムを紹介します。

➀テキスト

②過去問

③暗記カード

※新配色カード

1つずつ紹介していきますね。

➀テキスト

まずはテキストです。私は公式のテキスト派です。テキストは何週も読みます。

他にも2級と3級がミックスされた参考書もありましたが、テストはあくまで公式テキストに則って出題されるので公式テキストを選びました。

教科書の改訂がない限りは2020年の参考書の購入で問題ありません。

もし2級を学びつつ、知識不足に思うなら、サブで参考書を買うことをオススメします。

②過去問

過去問は、実際にどうやって出題されているかを掴むために必要だと考えています。

これから受験を考えている方は、少なくとも1年分の過去問を解いておくことをオススメします。

過去問の販売傾向を見ると年度が終わるごとに、新しい過去問が出ているので受験する前年の過去問を買っておけば間違いないかと思います。

2026年に2025年の過去問が発売されることを予想します。

直近の過去問題集

公式テキストには問題集がついていないため、過去問が実質問題集になります。

実際に買った過去問

最初は1年分だけ買って勉強していましたが、試験ギリギリになってからもう1年分の過去問を買いました。

初見で何点を取れるかを大事にしていたので、2022年の過去問夏期、冬期だけでは勉強量が足りないと思い2021年分の過去問を買いました。

ちなみに2021年の過去問は3級の問題も付属していたので、少し金額が高くなりましたが、結果的に買って良かったと思っています。

ある程度古い過去問になってくると、中古品になってくる可能性があります。

その場合は相場確認、またはお財布と相談しながら購入判断をオススメします。

③暗記カード

暗記カードは教科書や過去問でいまいち覚えられていない箇所をカードに書き、時間があったときに暗記していました。

暗記カードのおかげで、あやふやな知識を整理できました。

自分で問題を作るのでアウトプットにもなりいい練習になります。コツは自分の言葉でかつ文字数を少なくしてするのがオススメです。

暗記カードを作るタイミングは、教科書を4週読んである程度知識が定着してきたあたりから始めました。

※配色カード

私は2級を飛び級するなら、正直いらないかなと思っています。

なぜなら3級の知識がないので持ってたとしても、うまく使いこなせなかったからです。

本試験で配色を問われる問題もありますがそこは諦めて、確実に取れる問題に集中する戦略をとっていけば合格は十分可能です。

2級を飛び級するなら最悪なくても大丈夫です。1級を受ける場合はこの配色カードは必須です。

色彩検定2級をこれから受ける方へ

色彩検定を持っておけば、将来的に色彩の面で有利に働くと思っています。

ですが、勉強するもしないもあなた次第、合格するもしないもあなた次第です。

筆者の今後ですが、次は1級に挑戦したいと思います。そのため飛び級した分3級の勉強も同時並行で行っていく予定です。

またWebデザイナーに転職したいので、そのスタート地点に立ったと思っています。

受ける級は違くても、同じ色彩検定を受ける以上は仲間です。

あなたの合格を応援しています。一緒に頑張りましょう。もし疑問に思ったことがあればメールしていただければできる限りお答えします。

今回は以上です。

■関連記事

◆達成記事

★よく読まれる記事